観賞と鑑賞の違いは何ですか?

観賞とは?その意味を解説

観賞とは、主に美しいものや自然の景観などを楽しむことを指します。例えば、庭園や花、美しい景色などを視覚的に楽しむ行為が該当します。また、観賞には、風景や動植物などの自然環境を愛でる行為も含まれます。例えば、日本では四季折々の変化を楽しむ文化が根付いており、春には桜、秋には紅葉の観賞が広く行われています。また、観賞の対象は自然だけに限らず、庭園や盆栽といった人の手によって整えられた美しさも含まれます。さらに、観賞には、視覚だけでなく嗅覚や触覚を通じた楽しみ方もあり、例えば、香り高い花々や触れることで感じられる植物の質感なども含まれることがあります。このように、観賞とは単に美しいものを眺めるだけでなく、その魅力を五感を通じて味わう行為として広く捉えることができます。

鑑賞とは?概念と特徴

鑑賞は、芸術作品などを深く理解し、価値を見極めながら楽しむことを意味します。例えば、映画や音楽、絵画などを鑑賞する際には、その技術や背景に注目することが求められます。映画であれば、映像美やカメラワーク、演技の巧みさ、脚本の構成などに焦点を当て、より深い理解を得ることができます。また、音楽鑑賞では、作曲の意図や演奏技術、リズムやメロディーの変化に注目しながら聴くことで、より豊かな経験となります。さらに、絵画鑑賞においては、色彩の使い方や筆遣い、構図や画家の意図を考察しながら鑑賞することで、作品の奥深さを味わうことができます。このように、鑑賞とは単に視覚や聴覚で楽しむだけでなく、作品の背後にある歴史や文化、創作の意図を理解し、より深く没入する行為と言えるでしょう。

観覧と鑑賞の違いについて

観覧とは、イベントや展示会、観光名所や博物館などを訪れ、主に視覚的に見て楽しむことを指します。観覧は、その場の雰囲気を味わうことに重点が置かれ、事前の知識がなくても直感的に楽しめる活動として広く認識されています。例えば、美術館や博物館での観覧は、展示品をざっと眺めることで全体の雰囲気を感じ取ることができます。一方で、鑑賞はより深い理解を伴う行為であり、観覧よりも主体的な関与が求められます。鑑賞の際には、対象となる作品や展示物の背景、技法、作者の意図などを考察しながら楽しむことが重要とされます。例えば、美術館の絵画を鑑賞する場合、その構図や色使い、時代背景を理解しながら観ることで、より深い芸術的な価値を感じることができます。このように、観覧と鑑賞には、目的や楽しみ方の違いがあり、状況に応じて適切に使い分けることが求められます。

観賞と鑑賞の使い分け

日常生活における使い分けの例

- 観賞:花を観賞する、紅葉を観賞する

- 鑑賞:映画を鑑賞する、クラシック音楽を鑑賞する

文脈による使い方の違い

観賞は自然や視覚的な美しさを楽しむ場合に使用され、例えば、花々の色彩や庭園のデザイン、風景の美しさを眺めることに重点を置きます。これに対し、鑑賞は芸術的・文化的な価値を味わう場合に使われ、作品の技法や表現、作り手の意図を理解しながら楽しむ行為となります。鑑賞には、例えば映画のストーリーや演出、音楽の旋律や作曲技術、絵画の構図や筆致などに注目し、作品の奥深さを探る要素が含まれます。そのため、観賞は感覚的な楽しみが中心となり、鑑賞は知的な分析や解釈を伴うことが特徴です。また、観賞と鑑賞は状況によって使い分けられ、例えば、紅葉を眺めてその美しさを楽しむ場合は観賞ですが、伝統芸能や舞台演劇を楽しむ場合は鑑賞と表現されます。

鑑賞する対象と観賞する対象

- 観賞の対象:花、風景、庭園

- 鑑賞の対象:映画、音楽、絵画

観賞する対象の具体例

音楽鑑賞って何を観賞するのか

音楽を楽しむ場合は「鑑賞」が適切な表現です。音楽の構造やメッセージを深く理解しようとする姿勢が含まれるためです。例えば、交響曲やオペラでは作曲家の意図や時代背景を考えながら聴くことで、その作品の奥深さを味わうことができます。また、ジャズやブルースなどの即興演奏では、演奏者の独創性や技術の巧みさに注目することで、より高度な楽しみ方が可能です。ポップスやロックにおいても、歌詞の意味やメロディーの構成を分析しながら聴くことで、より深い理解と感動を得ることができます。さらに、クラシック音楽では、各楽器の役割やハーモニーの成り立ちに注目することで、楽曲の構造を詳細に把握することができ、演奏者ごとの解釈の違いを楽しむこともできます。このように、音楽鑑賞とは単なる聴覚的な楽しみだけではなく、作品の背景や演奏技法に注目し、知的な分析を伴いながら深く味わう行為であると言えます。

映画鑑賞と観賞の関係

映画はストーリーや演出、俳優の演技やカメラワーク、音楽の使い方などを総合的に楽しむものであるため、「鑑賞」が適切です。特に、作品のメッセージ性や社会的背景、監督の意図を深く理解しようとする姿勢が伴う場合は「鑑賞」となります。一方で、映画の映像美だけを楽しむ場合や、特定の視覚的要素に着目する場合は「観賞」と表現することもできます。例えば、美しい風景や特撮技術に重点を置いて映画を楽しむ場合は観賞といえます。さらに、3D映画やIMAX映画のように、視覚的な体験を重視する映画の楽しみ方も観賞に分類されることがあります。つまり、映画の本質的な要素を深く味わう場合は「鑑賞」、映像や視覚表現を中心に楽しむ場合は「観賞」と使い分けることができます。

コンサートでの観賞と鑑賞

クラシック音楽やオペラなどを聴く場合は「鑑賞」、ダンスやショーを視覚的に楽しむ場合は「観賞」が適しています。クラシック音楽やオペラは、演奏者の技術や作曲の意図、楽曲の構成を深く理解しながら楽しむことが重要です。例えば、指揮者の解釈によって演奏が変化するため、同じ曲でも異なる魅力を味わうことができます。さらに、オペラの場合、歌詞や演出、衣装、舞台美術など、総合芸術としての側面も鑑賞のポイントとなります。一方で、ダンスやショーでは、動きのダイナミズムや衣装の華やかさ、ステージの照明効果などが視覚的な楽しみとして重視されます。例えば、バレエの舞台では、ダンサーの表現力や流れるような動きを観賞することが求められます。また、ミュージカルやサーカスのパフォーマンスでは、躍動感あふれる演技や視覚効果を楽しむことが観賞の中心となります。このように、音楽や舞台芸術の種類によって「鑑賞」と「観賞」を使い分けることで、それぞれの楽しみ方をより深く理解することができます。

鑑賞という言葉の表現方法

様々な芸術作品の鑑賞方法

絵画や文学、音楽のように、作品の意味を考えながら楽しむ場合は「鑑賞」が適しています。

自然の観賞とその意味

花や風景を楽しむ場合は「観賞」が適切です。観賞は主に視覚的な楽しみを意味します。

視覚的な観賞の重要性

視覚的な美しさを味わうことは、リラックス効果や心の癒しにもつながります。

観賞と鑑賞に関連する漢字

観賞と鑑賞の漢字の意味

- 観賞(かんしょう):「観」は「見る」、「賞」は「楽しむ」という意味。

- 鑑賞(かんしょう):「鑑」は「よく見る・価値を見極める」、「賞」は「楽しむ」という意味。

その他の関連する漢字の解説

「観」と「鑑」では、鑑のほうがより深く対象を理解する意味合いを持ちます。

漢字から見る観賞と鑑賞の違い

「観賞」は主に自然の美しさを眺める行為として使われます。例えば、花の色彩や形を楽しんだり、美しい庭園の景色を堪能したりすることが含まれます。一方で、「鑑賞」は芸術や文化を深く理解する行為として使われ、映画、音楽、舞台芸術などの作品を技法や歴史的背景を考慮しながら楽しむことを指します。観賞は視覚的な美しさに焦点を当てるのに対し、鑑賞は作品の背後にあるメッセージや技術、作者の意図をくみ取ることを重視する点が特徴です。このため、例えば美しい風景画を単に眺めて楽しむ場合は「観賞」となりますが、色彩や構図、描かれた背景に込められた意図を理解しながら味わう場合は「鑑賞」となります。これらの違いを理解することで、より豊かな楽しみ方が可能になります。

観賞の具体的な方法

映画やテレビでの観賞方法

映画やドラマの視覚美を楽しむ際には「観賞」と言えますが、内容や技術を味わう場合は「鑑賞」が適切です。

芸術作品に対する観賞のアプローチ

芸術作品の技法や背景を理解しながら楽しむ場合は「鑑賞」が適しています。

自然を観賞する方法

花や風景を眺めてその美しさを楽しむことが「観賞」に該当します。

観賞と鑑賞に関する質問

よくある質問Q&A

- Q: 美術館での楽しみ方は「観賞」と「鑑賞」のどちら?

- A: 美術品を技術や歴史的背景を含めて楽しむため、「鑑賞」が適切。

- Q: 動物園での楽しみ方は?

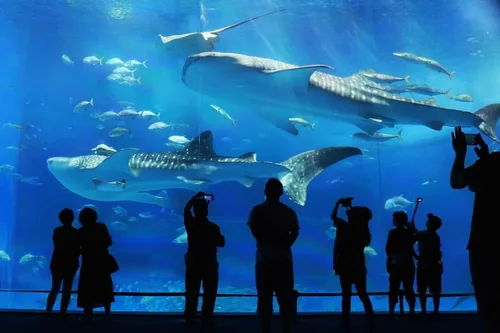

- A: 動物を視覚的に楽しむ行為なので「観賞」が適切。

観賞した作品についての意見

観賞と鑑賞の違いを理解すると、作品の楽しみ方がより深まります。

理解が深まるための質問集

鑑賞の際には、どのような点に注目するべきかを考えると良いでしょう。

観賞の文化的背景

日本における観賞の歴史

古くから日本では四季折々の花を楽しむ観賞文化が根付いています。例えば、春には桜の花見が行われ、人々が公園や川沿いに集まり、美しい花を眺めながら食事や会話を楽しむ習慣があります。夏にはアジサイやヒマワリが各地の名所を彩り、訪れる人々の目を楽しませます。秋には紅葉狩りが盛んになり、特に京都や日光などの観光地では、紅葉の色づきを眺めるために多くの観光客が訪れます。冬には梅や椿といった花が見頃を迎え、雪景色とのコントラストが美しい風景を作り出します。このように、日本の観賞文化は四季と深く結びついており、それぞれの季節ごとの花を楽しむことが日本人の生活の一部となっています。また、盆栽や庭園文化も観賞の一環として発展しており、細部まで丹念に手入れされた景観をじっくりと眺めることが愛好家の間で楽しまれています。

世界の観賞文化との違い

西洋では「鑑賞」に重点を置いた教育が多いのに対し、日本では「観賞」も重視されます。例えば、西洋の美術教育では、絵画や彫刻の構成要素、歴史的背景、技法の詳細な分析を行い、作品の本質を深く理解することを重視します。このため、美術館では来場者がじっくりと作品を観察し、鑑賞する機会が多く設けられています。一方、日本では庭園や花見といった自然の美を楽しむ文化が根付いており、視覚的な感動を大切にする「観賞」の要素が強調されます。日本の伝統芸能においても、歌舞伎や能の舞台演出を純粋に楽しむ「観賞」の視点と、演技や演出の技法を深く理解しようとする「鑑賞」の視点が共存しています。これにより、日本では芸術作品だけでなく、自然の景観や文化的な催し物も観賞の対象となり、人々の美意識を養う一助となっています。

観賞と鑑賞の社会的意義

観賞と鑑賞の両方を楽しむことで、豊かな感性を育むことができます。自然の美しさを観賞することで、季節ごとの移り変わりや植物の繊細な造形を感じ取る力が養われます。一方で、絵画や音楽、映画などを鑑賞することで、文化的背景や技術的な側面を深く理解する視点が身につきます。例えば、庭園の観賞を通じて日本の伝統的な造園技術や美意識を学ぶことができ、映画や舞台の鑑賞を通じて、作品に込められた社会的メッセージや人間の心理描写について考察する機会を得られます。こうした多様な観賞と鑑賞の経験を積むことで、個々の感性が研ぎ澄まされ、より豊かな人生を送ることが可能になります。

観賞がもたらす効果

心の健康への影響

観賞はリラックス効果があり、心を穏やかにする効果があります。例えば、美しい庭園を散策したり、壮大な自然の景色を眺めることで、ストレスの軽減や精神的な安定につながります。また、花や風景を観賞することで、ポジティブな気持ちを引き出し、気分の改善やリフレッシュ効果が期待できます。さらに、観賞することで心の余裕が生まれ、自己表現や創造力の向上にも役立つとされています。

観賞活動の楽しさ

美しいものを楽しむことで、気分がリフレッシュされます。観賞は、ただ美しいものを眺めるだけでなく、その雰囲気や色彩、調和を感じ取ることで、感性を養うことにもつながります。例えば、四季折々の花を愛でることで、その時期ごとの自然の変化を実感し、季節ごとの魅力をより深く味わうことができます。また、光の加減や天候の違いによって同じ風景でも異なる表情を見せるため、何度でも新鮮な気持ちで楽しむことができます。このように、観賞活動は単なる視覚的な楽しみだけでなく、心の充実感や感受性の向上にも寄与する重要な要素となります。

芸術性と観賞の関係

観賞は直感的な楽しみをもたらし、目の前の美しさを純粋に感じ取る喜びを提供します。例えば、庭園の緑や季節の花々を眺めることで、自然の色彩や形状の美しさを直感的に楽しむことができます。また、光と影の変化によって異なる表情を見せる風景は、日々の中で新たな発見をもたらします。一方で、鑑賞は知的な喜びを提供し、作品の背景や技法、作者の意図を理解しながら楽しむことで、より深い満足感を得ることができます。例えば、絵画や映画を鑑賞する際には、構図や色使い、ストーリーの展開を分析し、作品が持つメッセージや歴史的な背景を考慮することで、単なる視覚的な美しさを超えた感動を味わうことができます。このように、観賞と鑑賞はそれぞれ異なる楽しみ方を持ち、どちらも人生をより豊かにする大切な要素となっています。

以上のように、「観賞」と「鑑賞」は異なる意味を持ち、適切に使い分けることで、より深い理解と楽しみが得られます。それぞれの言葉が持つ独自の特性を知ることで、日常生活や文化的な活動の中で適切に使い分けることができます。観賞は主に視覚的な美しさを直感的に楽しむ行為であり、庭園や自然の風景、花々の美しさを愛でるときに用いられます。一方で、鑑賞は作品や表現の背景を理解し、技法やメッセージに注目しながら味わう行為であり、映画や音楽、美術作品のような文化的価値の高いものを楽しむ際に用いられます。この二つの違いを理解することで、より豊かな体験が可能となり、芸術や自然の美しさをより深く堪能することができるでしょう。また、これらの行為を通じて、感受性や創造力を高めることにもつながり、人生をより豊かで有意義なものにすることができます。